CEDECの10年、これからの10年

電車が遅延していたのと、初めての土地だったので迷いました(極度の方向音痴です)。そのおかげで遅刻。

CEDECそのものに焦点を当てて話していた気がしましたが、あまり興味がなかったので聞き流してしまいました。

バンダイナムコゲームスにおけるアセット管理・コンテントパイプラインに関する取り組み

なかなかよかったセッションです。これはうちの会社も(”べき”って言葉は使いたくないけど)見習うべきだと思う。なんかプロジェクト毎に毎回管理ツールを作っているみたいだけど、はっきり言ってそれは無駄すぎると思った。

ゲームエンジンを共通化する前に、こういう部分を共通化した方がいいんじゃないの?

個人的に衝撃を受けたのは、ツール自体がフレームワークを備えている事でした。当たり前の事なのかもしれないけれど、それが出来ていない周りの現状にショックでした。もちろん自分も含めて。

一元管理の文化がないと宗教戦争になるとのこと。(まぁどこもそうですよねー)

デザイナへの啓蒙活動も大切だが、それらを意識させないようなもの、今すぐ分かるメリットを提案することと、二次的メリットを作ることが大切。

あと、コミットする時にコメントつけてくれない!!と嘆いていました。(うんうん・・)

こういうツールをうまく取り入れることができれば、ワークフローを単純化することができ誰でもその作業が出来るようになり、またケアレスミスを減らすことができる。

毎日行う作業なので、ちょっとした改善が大きな影響を与える重要性を改めて認識させてくれた良いセッションでした。

以下はメモ。

技術部がソフトを作って他のプロジェクトに提供する形。

ソフトを拡張する時は、技術部とプロジェクトの人とで約50%ずつの工数で。

集中管理という事をデザイナに理解させるのはまず無理で、そのメリットを説明しても大抵は理解してくれない。

だから二次的なメリットを提供する事が大事。

→データ管理をする事で誰でも再コンバートできるではなく、モデルやテクスチャの一覧が見られるなど。

最初はリソースセンターというソフトを作り、後にコンバートセントラル、ABCツールへと発展。

ABCの(ABはエイリアンブレイン、Cはコンバートセントラル)

リソースセンターはMayaシーンの再コンバートをしてくれるソフト。

PHP, MySQL, XML, XSLTで作ってある。WEBベースにしたのはMayaにブラウザがついているから。(あと、専用クライアントを提供する必要がないから)

この時管理したのは、シーンが約1000個、テクスチャは20000個ほど。

これはハードコードしすぎたので拡張性に欠けるらしい。

次に作ったものはコンバートセントラル。

ユーザーにファイル名を入力させるのは間違いが発生しやすいので、ファイル名などは自動入力にした。

(タイプミスが多いので、フリー入力は極力なくした)

ただし、このソフトにはバージョン管理がない。

今使っているものがABCツール。

ソウルキャリバー4、エースコンバット6,アイドルマスターの開発にも使われている。

ABCツールはPHP, MySQLで作られており、汎用化してある。バージョン管理はエイリアンブレインで行っている。

MySQLを使ったのは検索が速いから。

WEBベースのアセット管理でJScriptによるカスタマイズが可能。

エイリアンブレインを採用したのはチェックインが速いため。

このほかに、他人の作業を把握できるメリットがある。

また作業を単純なワークフローにすることができる。

ツールはフレームワークみたいな感じで実装されており、PHPのクラスで拡張が可能。

またいろいろなイベントをフックできるので、イベントドリブンのような拡張が可能。

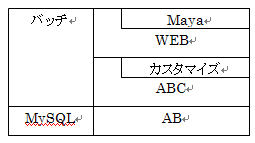

構成は以下のような感じ。

ツールが汎用的なフレームワークを備えているのがかなりいけていると思いました。(当たり前の事なのかもしれないけれど、それが出来ていない周りの現状にショックでした)

フローは、

コミット → コンバートサーバでコンバート → エラーはDBへ → RSSで結果

構成はABサーバが3台(Xeon3.2GHz*2,Mem3GB)

この構成でプロジェクトが40個ほど、ユーザーは450人(アクティブは200人)

ABC自体は2,3人で開発。

ソウルキャリバー4を例にとると、管理対象は以下のデータ。

Mayaシーン

モーション

共有ライブラリ

2Dデータ

デモ用のデータ

これらが30000ファイルもあるので、高速な検索は必須。

エイリアンブレインにコメントなどのMETAデータを持たせる事ができるみたい(?)だけど、それだと検索とか出来なくて遅いのでMySQLを使っている。

また複数人で1つのモデルを作業出来ること。

IMAGIRE DAY(2) シェーダ管理事例 ~自由度とひきかえに~

シェーダをどう管理しているか、という話。大きなシェーダの中で静的分岐をかけるか、手動でシェーダのバリデーションをオフラインでシェーダを生成するか、ランタイムでシェーダを生成するか等々の種類からどの手法を選択して、どういう事に苦労したか、どう工夫したかの内容でした。

簡単に書くと、ランタイム上で動的にシェーダをコンパイルするが、当然ながら遅いのでキャッシュしているという事、デザイナがMaya上で好きにシェーダを構成できる事などを話していました。構成要素としては、ライティング系、ノーマル・UV系、Shadow・Projection系、計算系(ブレンディング)、その他、ポストエフェクト系となっており、これをHypershade上でつなぎ合わせていく。コード生成は、MAINからPreCondition, Function, Bodyとなり、それぞれDefineを書いている部分、関数本体、どのように使うかを列挙しているパートになる。

内容自体はトライエースのページに資料が掲載されるはずなので、そっちをみた方が良いと思います。

携帯電話キャリアと考えるモバイルゲームの未来(仮)

スクエニの和智さんがモデレーターで、ドコモの人、AUの人とのパネルディスカッション。なんでSBが居ないの?(´∩ω∩`)

開示しているデータかは分かりませんが、コンテンツ売り上げや年齢層の内訳の発表とともに、定額ユーザーの話や年齢層の推移や考察を話していました。

非常に参考になった!!

Docomo「乙女ゲー (゚д゚)ウマー」らしい。

DocomoさんはGoogleのandroidについて聞いたところ、2年後くらいにとりあえず1機種を出すらしい。これで1回様子を見るとのこと。

携帯電話はゲームがやりやすいボタンではないよねーと不満を漏らしたら、携帯を横にして画面も移動させるとボタンの入力がゲーム用に変わるという端末があるらしい。着せ替え携帯でUI変更できないかなとも思ったのですが、そこまでして携帯でゲームをしたいかと考えると疑問です。

また、現在は携帯コンテンツは一方通行なので、これを双方向に出来たらもっと伸びるよねーって話をしました。(CGM的な話)

以下は簡単なメモ。

iモード

- 売り上げ:208億円/月

- 定額ユーザー:1340万人(FOMAユーザの3割)

- iモードゲーム市場:約40億円/月

- ジャンル:ミニゲームが圧倒(570万前後)、次いでゲームパックやRPGが100万前後。

- 最近はアプリを無料にしてアイテム課金をする形式が売り上げの伸ばしている

- ボーイズラブゲームもジャンルが増えてきてかなり(゚д゚)ウマー

- スポーツゲームはオリンピックと同期して伸びを見せている

- テーブルゲームはユーザー間の対戦がかなり好評

- 最近の注目は以下の3種類

-

- 直感ゲーム:120タイトルでユニーク20~30万

- メガゲーム:35タイトル以上

- クラシックゲーム:ファミコンのゲームを再現、1ヶ月26000のダウンロード。

- 今後の端末戦略について

-

- 機能についてこだわるのではなく、コンセプトに沿った端末を出す

- UIの多様化(ジェスチャー、音声、タッチパネル)

- iアプリでリアルタイム通信ができるように(TCP/IPをサポート)

- コンテンツの上限金額は300円/月だったが、2000円/月まで増やした。

- 主流のコンテンツ料金は300円→500円

- 金額ベースで言うと(40億のうち)、月額は90%で従量は10%程度。やっぱり月額は強い。

- 今は課金にWEBページが必須だが、アプリから課金ができるようにする

AU

- WIN契約は、AU全体の68%

- パケット契約も増加(一人あたり530円~540円)

- 売れ筋コンテンツは順に、着うたフル、ゲーム

- ゲームを単品でやるのは厳しいので、コンテンツを伸びている分野(例えば電子書籍)とクロスさせる

- 年代別のゲーム利用について

-

- 年度またぎで10台は利用額が低下

- ファミコン世代はモバイルゲームをやっていない

- → そもそも存在を知らないらしい

- → スポーツ新聞や居酒屋の箸袋に広告を載せたら利用率が増えた(導線を適切なところに)

- これからは、モバイルと他のプラットフォームとの連携を考えていく必要がある

- 金額ベースで、月額、従量の割合は50%,50%。

- TCP/IPのサポートについてはAUはBrewで元々サポートしていた(と言っても、毎秒2回までだけど)

- DRMができればメディアカード販売ができるようになる

- ライトなネットゲーム(人と人とをつなげるコンテンツ)がこれからは重要になってくる

携帯Flashの無限の可能性

制作が短縮できるとの事だったので、どれくらいの工数がかかっているのかという質問が挙がったが、DeNAとの見積もりに関する部分なので言いにくそうだった。人月はかかっていると言っていたけど、あれは嘘でしょう。恐らくは半分くらいかと。(ってみんな分かっているか・・・)

以下は内容メモ

FlashLiteについての話。電車でゲームをやっても恥ずかしくない、つまりはファッションにしたかったのでFlashLiteにした。

FlashLiteはASとベクターイメージを扱うので非常に軽量。

海外モバイルは、北米はVerizon、欧州ではSONYエリクソンが強いらしい。

FlashLiteのメリットは、「きれい」「シームレス(ダウンロードインストールではない)」「制作時間が短い」「メニュー、ゲーム、待ち受けなどのコンテンツに対応可能」

デメリットは「MAXが100KB」「描画能力はCPUとメモリ性能に依存する」「左や右のキーを押すとページ遷移する」「組み合わせが大変(FlashLiteのバージョン*端末数)」

当然ながらFlashで作れば売れるというわけではない。